愛犬の火葬にかかる時間は?小型・中型・大型の違いや流れを詳しく紹介

愛犬の火葬には「どれくらい時間がかかるか」「どんな流れや準備が必要か」など、多くの疑問や不安がつきものです。

火葬時間は小型犬と大型犬で大きく異なり、火葬方法によっても所要時間やセレモニー内容が変わります。安置やお骨の供養まで、各工程で適切な判断が求められます。

この記事では、犬の火葬時間や流れ、安置方法、供養の選択肢までわかりやすく紹介します。

ペットが亡くなった時の心の準備

大切な家族であるペットとの突然の別れは、計り知れない悲しみをもたらします。

深い喪失感の中で冷静な判断は難しいですが、後悔のないお見送りのためには、少しずつ心の準備を整えることが大切です。

まずは愛犬を安らかに見送るための準備を進め、心穏やかに最後の時間を過ごせるようにしましょう。

最初にすべきことと心の整理

愛犬が亡くなった瞬間は強い喪失感に包まれ、現実を受け入れるのが難しくなりますが、最初にやるべきことを整理しておくと気持ちが少し落ち着きます。

まずは亡くなった愛犬を静かな場所に寝かせ、体をきれいに清めてあげるとともに、布で優しく包むことで安らかな姿を保てます。

その後、室温管理を意識しながらタオルや保冷剤で体を冷やすと、お別れまでの時間をゆっくり確保できます。

こうした準備は単なる手順ではなく、飼い主自身が「最期まで見守った」という安心感を得るために必要です。

悲しみを整理するのは容易ではありませんが、愛犬に感謝の気持ちを伝える時間を作れば、少しずつ前に進む力へと変わっていきます。

最期のひとときを丁寧に過ごすことが、火葬や供養を迎える際の落ち着いた心構えにつながります。

大切な家族との最後のお別れを迎える準備

愛犬との別れを前にして大切なのは、焦らず最期の時間を一緒に過ごす準備を整えることです。

火葬までの間、好きだったおもちゃやおやつをそばに置くと、思い出と共に見送る気持ちが少しずつ生まれてきます。

家族で写真を見返したり、静かに声をかけたりする時間は、飼い主にとって心の整理を進める大切な機会になります。

最期のお別れは後悔を残さないようにするための時間でもあり、「ありがとう」と「またね」を伝えることが供養の第一歩です。

火葬は形式的な儀式ではなく、長く寄り添った存在に感謝を伝える場であるため、準備の段階から気持ちを整えておくことで安心して見送りができます。

大切な家族との別れを丁寧に迎える準備が、悲しみを抱えながらも心に穏やかさを取り戻す助けとなります。

犬の火葬にかかる所要時間とその理由

犬の火葬にかかる時間は、ペットの大きさや火葬の種類によって大きく異なります。

小型犬から大型犬まで体重差があるため、火葬にかかる時間が変わり、さらに立ち会い火葬や個別火葬、合同火葬などの形式によっても所要時間は変動します。

ここでは、犬のサイズ別の火葬時間の目安と、各火葬方法にかかる時間の特徴について解説します。

小型犬・中型犬・大型犬ごとの目安時間

犬の体格によって火葬に必要な時間は変わります。

火葬は体重が増すほど時間が長くなる傾向がありますが、個体差や火葬炉の性能によっても変動するため、目安としてご参考ください。

| 犬の大きさ | 体重の目安 | 火葬時間の目安 |

|---|---|---|

| 小型犬 | ~10kg | 約1時間 |

| 中型犬 | 10~25kg | 約1時間30分~2時間 |

| 大型犬 | 25kg以上 | 約2~3時間 |

これらの時間は火葬そのものの目安であり、火葬後の収骨やお見送りの時間は別途必要です。大切な愛犬の最後の時間を慌てず過ごせるよう、余裕を持って準備しましょう。

立ち会い火葬・個別火葬・合同火葬の違いと所要時間

火葬の形式にも所要時間の違いがあり、それぞれの特徴を把握して選択することが大切です。

立ち会い火葬では、ご家族が火葬から収骨まで立ち会うため、ペットの大きさにもよりますが約2時間前後かかることが多いです。

一方、個別火葬(一任)はスタッフに全て任せるため、火葬自体の時間は同程度でも立ち会いや収骨の時間がなく、全体の所要時間は1時間半程度で済むケースもあります。

合同火葬は複数のペットが一緒に火葬され、時間は最短の1~2時間で済みます。

| 火葬の種類 | 特徴 | 所要時間の目安 |

|---|---|---|

| 立ち会い火葬 | 家族が火葬の全過程に立ち会う | 約2~3時間 |

| 個別火葬 | スタッフが火葬を行う | 約1.5~2時間 |

| 合同火葬 | 複数のペットを同時に火葬 | 約1~2時間 |

愛犬との最後の時間をどのように過ごしたいかを考慮し、適切な火葬方法を選ぶことで心の整理に繋がります。時間の確保も含めて計画すると良いでしょう。

火葬当日まで愛犬を安置する際の注意点

愛犬が亡くなった後、火葬当日まで安らかな姿で過ごせるよう安置するには、いくつかの注意点があります。適切な安置は、衛生面と気持ちの整理の両面で非常に重要です。

ご遺体は早い段階で死後硬直が始まるため、できるだけ自然な体勢に整えておくと最後まで穏やかな表情を保てます。

また、季節や室温によって遺体の変化が早まるため、冷却の対策が必要です。以下のポイントを参考に準備を進めてください。

- 優しく毛並みを整え、目や口を閉じて安らかに寝かせる

- 段ボール箱や棺に寝かせ、下にペットシートを敷く

- ドライアイスや保冷剤をお腹や背中にタオルで包んであてる

- 直射日光が当たらない静かで涼しい部屋で安置する

これらの工夫により、ご自宅でも火葬まで清潔で安らかな姿を保てます。

愛犬への「ありがとう」や「またね」など、感謝の気持ちを込めてお見送りの準備を進めることで、飼い主の気持ちも少しずつ整います。

火葬当日までの過ごし方が、愛犬との思い出をゆっくり振り返る貴重な時間につながります。

犬の火葬の流れと各工程での時間配分

愛犬との最後の時間を後悔なく過ごすために、お別れの儀式から火葬、そしてお骨上げまでの一連の流れを知っておくことで、心に余裕が生まれ、落ち着いて愛犬を見送れます。

ここでは、各工程の所要時間と内容を詳しく解説します。

お別れの儀式

愛犬との最期のお別れを大切に過ごすために、お別れの儀式は欠かせません。ご家族で感謝や思い出を伝えることで、心の整理が進み、後悔なく送り出せます。

例えば、生花を飾る、好きだったおもちゃやおやつをそばに置く、手紙を添えるなど、小さな工夫が温かい雰囲気をつくります。

お別れの時間は15~30分ほど設けるのが一般的で、十分な時間を確保することで落ち着いて見送れます。お別れの儀式は、形式ではなく愛犬との絆を深める貴重な時間として大切にしましょう。

火葬炉への搬入から終了までの流れ

火葬炉への搬入から終了まで、愛犬は尊厳を持って丁寧に扱われます。工程は以下の通りです。

- 火葬炉への搬入(約5分)

- 火葬本体の時間(体重により1~3時間)

- 火葬炉の冷却時間(10~15分)

- 火葬炉からの取り出し準備(約5分)

火葬中、ご家族は控室や待合室で待機していただきます。この間、愛犬との思い出を静かに振り返ったり、家族で語り合ったりして過ごされる方が多いです。

火葬炉の冷却時間も含めて、全体の所要時間は火葬時間プラス30分~1時間程度を見込んでおくと良いでしょう。

お骨上げ・納骨までの所要時間

火葬が完了すると、お骨上げ(収骨)の時間が設けられます。約10分程度の時間がかかり、ご家族が直接お箸でお骨を拾って骨壺に納める大切な儀式です。

お骨上げでは人間の場合と異なり、ペットの骨は脆いため箸渡しを行わず、直接骨壺に納めることが多くなっています。

お骨上げが終わると納骨作業に約10分、その後霊園などに納骨する場合はさらに20分程度の時間が必要です。

立ち会い火葬の場合、火葬開始から納骨完了まで全体で2時間30分~3時間程度の時間を見込んでおくと良いでしょう。

火葬後の愛犬のお骨の扱いと供養の選択肢

火葬を終えた後、愛犬のお骨をどのように供養していくかは、ご家族にとって大切な最後の選択です。

ここでは、お骨の扱い方とそれぞれの供養方法の特徴を解説し、ご家族に合ったお見送りの形を見つけるお手伝いをします。

家族での骨拾いの体験と心の整理

火葬後のお骨上げは、家族でお箸を使って一つひとつ丁寧に拾い上げ、骨壺に納める大切な儀式です。

足の骨から始まり、体の下から上へと順番に収骨することで、生前の愛犬の姿を改めて感じられる貴重な時間となります。お骨上げでは以下の点を心がけてください。

- 家族全員で参加し、それぞれがお骨を拾って愛犬への感謝を込める

- 急がずにゆっくりと進め、思い出を振り返りながら作業する

- 「ありがとう」「お疲れさま」など感謝の言葉を声に出して伝える

こうした工夫を取り入れると、単なる儀式ではなく「家族の心を支える場」となります。

悲しみを無理に抑え込まず、感情を言葉や行動で共有することで、少しずつ前向きな気持ちを取り戻せるでしょう。

納骨・手元供養・永代供養の違いと選び方

愛犬のお骨をどのように供養するかは、ご家族の価値観や生活スタイルによって選択肢が分かれます。主な供養方法は以下の3つです。

| 供養方法 | 特徴 | 向いている方 |

|---|---|---|

| 手元供養 | 自宅でお骨を保管し、身近で供養 | いつも一緒にいたい方、自宅で過ごすのが好きだった愛犬 |

| 納骨 | ペット霊園や納骨堂に安置 | お参りする場所が欲しい方、定期的な法要を望む方 |

| 永代供養 | 施設が代わって管理・供養 | 跡継ぎがいない方、管理負担を軽減したい方 |

手元供養は愛犬を身近に感じながら毎日手を合わせられる大きなメリットがありますが、ご自宅で保管を続けるため湿気やカビ対策など管理の責任がご家族に生じます。

納骨は専門の施設で管理してもらえる安心感があり、お参りや法要の機会を得られますが、定期的に施設へ足を運ぶ必要があります。

永代供養は霊園や寺院が長期的にお骨の管理や法要まで行ってくれるため、将来的に管理が難しくなる不安を感じる方にも安心の方法です。

大切なのはご家族が無理せず心から納得できる供養方法を選び、後悔なく愛犬を見送ることです。

愛犬の火葬に関するよくある質問

愛犬の火葬に関してよく寄せられる質問には、「火葬本体以外にも必要な時間」「火葬までの適切な期間」「一緒に棺へ入れられる品の種類」「お骨の供養方法」などがあります。

ここでは、それぞれの疑問点について詳しく解説します。

火葬以外に必要な時間は?

犬の火葬では本体の火葬時間以外にも、お別れの儀式やお骨上げ、待合や冷却の時間などが必要となります。

火葬自体は体の大きさにより異なりますが、小型犬で1時間前後、大型犬では2~3時間程度が目安です。加えて、下記のような時間配分も考えておきましょう。

- お別れやセレモニー:15~30分

- 火葬炉の冷却・取り出し準備:30分~1時間

- お骨上げ(収骨)の儀式:約10~15分

全体としては、最短でも2~3時間程度を見込むと安心です。余裕を持ったスケジュールにすることで、落ち着いて大切な時間を過ごせます。

亡くなってからいつまでに火葬すれば良い?

犬が亡くなった後、できるだけ早く火葬することが望ましいですが、しっかりとお別れの準備や心の整理を行う時間も必要です。

一般的には、夏場は1日以内、冬場でも3~4日以内の火葬が理想とされています。

保冷剤やドライアイスを用いた場合は、安置できる期間が多少伸びるため、家族で最期のひとときをゆっくり過ごすことも可能です。

季節やご遺体の状態を見ながら、悔いのないタイミングで火葬日を決めましょう。

お気に入りの品やお花を一緒に火葬できる?

愛犬の火葬時には、思い出の品や生花を一緒に棺へ納めて送り出すことができますが、素材によっては火葬に適さないものも存在します。

タオルや薄手の洋服、紙の手紙や写真、布製のおもちゃなどは基本的に入れられますが、金属やガラス、プラスチック、ゴム製のおもちゃ、大量のお花などは避ける必要があります。

もし迷う場合は、事前に火葬業者に相談しておくと安心です。

| 入れやすいもの | 入れにくいもの |

|---|---|

|

|

ルールを守りつつ、大切な思い出とともに愛犬を見送りましょう。

火葬後のお骨はどうしたら良い?

火葬後のお骨は、ご家族の希望や生活環境によってさまざまな供養方法を選べます。

主な選択肢として、自宅で骨壺を手元供養する、ペット霊園や納骨堂に納骨する、想い出の地に散骨する、業者で一部をアクセサリーに加工するなどがあります。

それぞれにメリットや管理の違いがあり、どの方法が家族にとって一番心穏やかで納得できるかを基準に選ぶと良いでしょう。

お骨を安置する際は直射日光や高温多湿を避け、防湿対策をしっかり行うことも大切です。

まとめ

犬の火葬時間は体格や火葬方法によって幅がありますが、流れや安置方法を知ることで落ち着いて見送りの準備が進められます。

小型犬は1時間前後、大型犬は2~3時間が目安となり、火葬以外にもお別れや収骨など各工程に時間が必要です。家族が納得できる供養方法を選ぶためにも、事前に流れを確認しておくことが大切です。

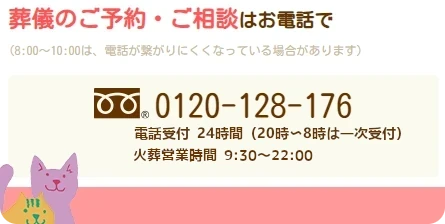

ペット葬儀社ペットマザー大阪火葬斎場は、屋内のペット専用火葬場や納骨堂・共同墓地を備え、悪天候や人目を気にせず落ち着いたお別れができる環境を整えています。

24時間対応・丁寧なサポートと明瞭なプランで、大切な家族の旅立ちを安心してお任せください。