犬の葬儀で香典を渡すべき?相場・マナー・飼い主さんへの心遣い

犬の葬儀に招かれた際、「香典は準備すべきか」と対応に迷う方も少なくありません。

人間の葬儀とは違い、犬の葬儀には確立されたマナーがまだ少ないため、香典の必要性や金額の相場、渡し方などで悩んでしまうのは自然なことです。

また、「かえって飼い主さんの負担になるのでは」と、香典返しへの配慮からためらう気持ちもあるでしょう。

この記事では、そうした疑問や不安を解消するため、犬の葬儀における香典の基本ルールや相場、マナーを参列者の視点から分かりやすく解説します。

香典以外の方法や、飼い主さんの心に寄り添うための配慮についても触れていきます。

犬の葬儀に香典は必要?一般的な考え方と基本ルール

愛犬の葬儀に招かれた際、「参列時に香典を渡すべきか」と悩む方も少なくありません。ここでは、犬の葬儀における、香典に関する一般的な考え方と基本ルールを解説します。

基本的には必要ない

犬の葬儀において香典を渡す習慣は、人間の葬儀ほど一般的ではありません。多くの場合、飼い主さんへの気持ちや心遣いが最も大切であり、形式よりも、寄り添う姿勢が重視されます。

ペットの葬儀には宗教的儀礼や決まった作法がないため、金銭的な負担をさらに増やす要素として香典を考える必要はありません。

また、飼い主さんが深い悲しみに沈んでいる時期に、かえって気持ちの負担をかけてしまう可能性もあります。

飼い主さんを気遣う思いを最優先し、温かい言葉やお花など、気持ちが伝わる形で寄り添うのが適切です。

香典が必要となる場合

一部のケースでは香典を考慮した方が良い場合もあり、ペット火葬業者が主催する合同葬や宗教儀式に近い形式の葬儀では、香典が受け入れられていることがあります。

また、飼い主さんから事前に香典についての案内があった場合や、地域・親しい関係性の中で香典のやりとりが習慣化されている場合も該当します。

こうした状況では、周囲の意向や飼い主さんの気持ちに配慮しながら、少額のお包みや、お花・お供え物などに気持ちを込めて渡しましょう。

飼い主さんへの心遣いと、無理のない寄り添いの姿勢を忘れずに選ぶことが大切です。

犬の葬儀に香典を用意する場合の金額相場とマナー

犬の葬儀で香典を用意する場合、金額相場やマナーは飼い主さんを思いやる心配りが大切です。飼い主さんの悲しみに寄り添い、形式に偏らず、思いが届く対応を意識しましょう。

1,000円〜3,000円程度が一般的

犬の葬儀で香典を用意する際の金額は、人間の葬儀と比べても負担にならない額に抑える配慮のため、1,000円〜3,000円程度が目安とされています。

高額な香典は飼い主さんの気持ちの負担になるため、関係が深い場合でも5,000円を上限にしましょう。

飼い主さんが香典返しを準備する負担も考慮し、多く包みすぎないようにすることが大切です。香典を渡すよりもお花やお供え物で思いを伝える方法も選ばれています。

いずれの場合も、相手の気持ちを最優先し過度な配慮を重ねないことが望ましいです。

香典袋の選び方と表書き

香典袋については、人間用のものを使用して問題ありません。

水引は黒白または青白を選び、表書きは『御霊前』が幅広く使われていますが、宗派に応じて表記を使い分ける配慮も大切です。

主な香典袋のポイントは下記の通りです。

- 香典袋は黒白、青白の『結び切り』が望ましい

- 表書きは『御霊前』がおすすめ

- 宗派により『御仏前』『御香典』『御玉串料』なども可

- 中袋がある場合は金額と氏名を記入

- 水引印刷タイプでも問題なく使える

飼い主さんの宗教や考えが分からない場合でも『御霊前』と書けば幅広く通用します。不安がある時は事前に直接確認すると良いでしょう。

渡し方と心遣い

香典を渡す際には、タイミングや手順にも心を配ると、飼い主さんに寄り添う気持ちがより伝わります。渡す場面は、葬儀が始まる前や受付が設けられている場合が一般的です。

心遣いを示すポイントは以下の通りです。

- 丁寧な言葉を添えて手渡す

- 「心よりお悔やみ申し上げます」「哀悼の意を表します」などの挨拶を述べる

- 直接手渡しが難しければ、お花や供物と一緒にまとめる

- 香典袋はふくさなどで包み、清潔感を大切にする

葬儀の規模や場の雰囲気によっては直接渡せない場合もあるため、事前に飼い主さんや主催者の意向を確認し、無理のない方法を選びましょう。

寄り添う気持ちを第一に、形式にとらわれすぎず、飼い主さんの心に響く対応を心掛けることが大切です。

犬の葬儀で香典の代わりに渡してもよいもの

犬の葬儀では、香典以外の方法で飼い主さんの気持ちに寄り添うお悔やみも多く選ばれています。

実際、『形が残らない気持ちの品』を贈ると、飼い主さんの負担を減らし、心温まる想いを伝えられるためです。

例えば、香典の代わりに選ばれている品には以下のようなものがあります。

- 淡い色合いのお花(生花・プリザーブドフラワー)

- 亡くなったワンちゃんの好きだったおやつ・おもちゃ

- 供養用のキャンドルや線香など

- シンプルなタオル、ハンカチなど日用品

- メッセージカードや思い出の写真

これらの品は、『ご遺骨のそばに供えられる』『悲しみを癒す』『返礼品の準備が不要』といった理由から選ばれています。特にお花は、無理なく受け取れて心が落ち着く効果も期待できます。

品を選ぶ際は飼い主さんの状況や気持ちに配慮し、過度な高級品や豪華な物ではなく、優しい気持ちが感じられるものを意識しましょう。

どうしても迷う場合は、ペット火葬業者に事前に相談するのも安心です。

香典代わりの品物は、形式よりも『心を届ける』ことを大切にする選択肢です。飼い主さんの悲しみに寄り添い、温かな思いやりを込めて渡すことが理想的です。

犬の飼い主さんへの配慮やお悔やみ表現

亡くなった犬の飼い主さんに心を寄せ、ふさわしい言葉で気持ちを伝えることは、葬儀の場で非常に大切です。

悲しみに包まれた飼い主さんを傷つけず、やさしく支える声かけや配慮が、何よりも心の助けとなります。思いやりのある表現や態度を意識し、相手のペースに合わせて寄り添う姿勢を持ちましょう。

飼い主さんに寄り添う気持ちと声かけ

犬の葬儀で飼い主さんにかける言葉は、悲しみに寄り添う心遣いが最も大切です。「ワンちゃんは幸せだった」と伝える声かけを意識すると、飼い主さんの気持ちを支えることができます。

つらい時期に無理な励ましや過度な慰めは控え、自然体で悲しみや心の揺れに寄り添う気持ちが重要です。

見守る姿勢を示すポイントとしては、以下のような方法があります。

- 感謝や労いの気持ちを言葉で表す

- 飼い主さんの話を静かに聞く

- 無理に励まさない

- 共感の言葉を添える

- 必要なら静かに見守る

「たくさん愛されて、○○ちゃんは幸せだったと思います」「素敵な思い出をたくさん残しましたね」など、肯定的な言葉が飼い主さんの心にやさしく届きます。

悲しみを分かち合い、心の痛みに寄り添える配慮を意識した声かけによって、飼い主さんとの信頼や安心感が生まれます。

日常のやり取りにも思いやりを込めることで、かけがえのない大切な気持ちが伝わるはずです。

配慮した表現・避けたい言葉

犬の葬儀では、飼い主さんへのお悔やみの言葉選びにも慎重な配慮が求められます。心に寄り添うつもりでかけた言葉が、時に傷つけたり重荷になったりする場合があるためです。

相手の心情を最優先に、使う表現や避けるべきフレーズを知っておきましょう。避けたい主な言葉は以下の通りです。

- 「かわいそう」

- 「また飼えばいい」

- 「寿命だったね」

- 「すぐ元気になるよ」

- 「他にもペットがいるから大丈夫」

これらは飼い主さんの大切な思い出や悲しみを否定したり、無理な励ましになったりするため控えましょう。

「ご愁傷様です」は本来、遺族の悲しみに寄り添う正式な弔意表現ですが、現代ではやや形式的・重く響くこともあるため、使用には注意が必要です。

配慮した表現では、「心よりお悔やみ申し上げます」「ご冥福をお祈りします」「大切な家族だったね」「楽しい思い出がたくさんあったでしょう」など、共感や肯定を意識して声をかけるようにしましょう。

メッセージやSNSでのお悔やみ

SNSやメールでお悔やみを伝える際は、短く誠実な文を心がけましょう。絵文字やスタンプは控え、返信に困らせない配慮も大切です。

マナーや気遣いの要点は以下の通りです。

- 簡潔であたたかい文にする

- 絵文字やスタンプを多用しない

- 死因や事情は深く触れない

- できるだけ早く伝える

- 飼い主さんの様子に合わせて寄り添う

メッセージ例としては「○○ちゃんのご冥福を心よりお祈りします」「ゆっくり休んでくださいね」「思い出話を聞かせてください」など、相手を思いやる文面が適しています。

悲しみを癒す支えとなるような一言を選ぶ配慮が必要です。

その他の犬の葬儀でのマナーや注意点

犬の葬儀では、香典以外にも参列者として知っておきたい服装や持ち物のマナーがあります。

人間の葬儀ほど厳格ではありませんが、飼い主さんへの配慮とペットちゃんへの敬意を示すために、落ち着いた装いを心掛けることが大切です。

予期せぬことで飼い主さんに気を遣わせないよう、基本的な注意点を事前に確認しておきましょう。

服装と持ち物のマナー

犬の葬儀では、人間の葬儀のような厳格な服装マナーは求められませんが、落ち着いた配色を心掛けることが大切です。

黒やグレー、紺などの平服で参列するのが一般的で、派手な色や柄、カジュアルすぎる服装は控えましょう。

服装選びのポイントは以下の通りです。

- 落ち着いた色合いの服装を選ぶ

- 革製品やファー素材は避ける

- メイクやアクセサリーは控えめにする

- 香水や強い香りの整髪料を使わない

持ち物については、ハンカチ、数珠、お供え物が基本的なアイテムです。ペット火葬場によっては持ち込み制限がある場合もあるため、事前に確認する配慮が大切です。

また、ペット同伴の場合は施設ごとのルールや条件を必ずチェックするようにしましょう。飼い主さんの気持ちに配慮し、厳粛な雰囲気を大切にする服装・持ち物選びが求められます。

香典返しやお礼について

犬の葬儀に参列した際、香典返しについては人間の葬儀同様の明確なルールはないため、返礼を期待するのではなく、香典を渡す場合はあくまで「飼い主さんへの気持ち」を優先しましょう。

葬儀のあと、飼い主さんが返礼品やお礼状を準備してくれる場合もありますが、受け取る際は深く気を遣わせないよう、感謝の気持ちを素直に伝えることが大切です。

香典返しの相場は1,500〜2,500円程度の食品やタオルなどが目安で、時期も葬儀後1ヶ月以内が多いですが、無理に求めるものではありません。

- いただく場合は「感謝の気持ち」を伝える

- 返礼を求めない

- 飼い主さんの負担を考慮し気遣う

ペット葬儀の香典は、気持ちが一番大切です。返礼がある時は、飼い主さんへの配慮と感謝を忘れず、柔らかい気持ちで受け取る姿勢が望ましいです。

その他の配慮・注意点

犬の葬儀参列において、飼い主さんへの心遣いを忘れない配慮が何より重要です。葬儀の時間や流れについて事前に確認し、遅刻しないよう余裕を持って到着するよう心がけます。

お焼香の際は人間の葬儀と同様の作法で行い、静粛な態度を保ちましょう。

参列時の注意点として以下が挙げられます。

- 写真撮影は事前に許可を得る

- 子どもやペット同伴の場合は会場のルールを確認

- 騒がしくせず落ち着いた行動を心掛ける

- 飼い主さんの悲しみに寄り添う姿勢を保つ

葬儀後も飼い主さんの気持ちに配慮し、無理に励ましたり元気づけようとしたりせず、必要な時にそっと支える姿勢が求められます。

最愛のペットを失った悲しみは深く、参列者としてできる限りの思いやりを持って接することが大切です。

まとめ

犬の葬儀では、香典は基本的に不要とされていますが、お悔やみの気持ちを形にしたい場合、無理のない範囲で渡すことが重要です。その際の相場は1,000円〜3,000円が一般的です。

この記事で解説したマナーや配慮を参考に、飼い主さんの心に寄り添う対応を心がけましょう。もし葬儀全般で不安があれば、専門のペット火葬業者に相談するのも一つの方法です。

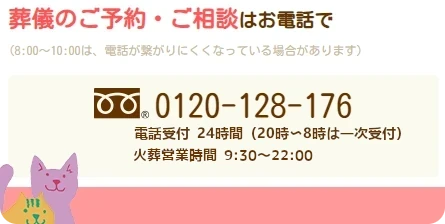

ペット葬儀社ペットマザー大阪火葬斎場は、大阪市中央区にある屋内型のペット火葬施設です。火葬から納骨、法要まで敷地内で完結でき、天候や人目を気にせず、ゆっくりとお別れができます。

料金も明確で、幅広いプランが用意されており、深夜や早朝の相談にも対応しています。

初めてでも安心して依頼できるため、ペット葬儀社選びに迷う際はペット葬儀社ペットマザー大阪火葬斎場にご相談ください。